राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF-2005 | सभी शिक्षण परीक्षाओं के लिए

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ-2005

| शिक्षा नीति | राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा |

| प्रकाशित वर्ष | 2005 |

| द्वारा प्रकाशित | राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) |

| अध्यक्ष | प्रो. यशपाल |

| भाषा | 22 भाषाओं में उपलब्ध |

| राष्ट्रीय फोकस समूह (एनएफजी) | 21 राष्ट्रीय फोकस समूह |

| कुल समिति सदस्य | 35 |

| प्रतिनिधि | उन्नत शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी स्वयं के संकाय, स्कूल शिक्षक, गैर-सरकारी संगठन |

| पिछला एनसीएफ | उन्नत शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी स्वयं के संकाय, स्कूल शिक्षक, गैर-सरकारी संगठन |

| आगामी एनसीएफ | उन्नत शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी स्वयं के संकाय, स्कूल शिक्षक, गैर-सरकारी संगठन |

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ)-2005 रवींद्रनाथ टैगोर के निबंध "सभ्यता और प्रगति" के एक उद्धरण के साथ शुरू होती है । एनसीएफ 2005 का प्रकाशन प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इस बात पर जनता का ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए।

ये दस्तावेज़ स्कूल के भीतर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण पद्धतियाँ बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं ये दस्तावेज़ भारत में स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों । एनसीएफ-2005 को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना (बोझ रहित शिक्षा) था।

एनसीएफ-2005 की आवश्यकताएं

- वर्तमान स्कूली शिक्षा की बुराइयों को दूर करने के लिए

- “बोझ के बिना सीखने” को बढ़ावा देना

- 'रचनात्मक सोच' में सुधार लाने और 'रटने की आदत' को हतोत्साहित करने के लिए

- बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करना

- स्कूल में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना

- स्कूलों की पृथक गतिविधियों और अनम्यता को दूर करना।

एनसीएफ-2005 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य

- एक समेकित समाज का निर्माण

- प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण (यूईई विकास)

- संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक (शारीरिक) विकास के बीच अंतरापृष्ठ को पहचानना

- पाठ्यक्रम विकास के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना

- मानव गरिमा और अधिकारों का सम्मान

- विचार और कार्य की स्वतंत्रता

- तर्क और समझ का विकास

- धर्मनिरपेक्षता का विकास

- दूसरों की भलाई के लिए चिंता

- विश्व सभ्यता में भारत के योगदान को मान्यता देते हुए

- शिक्षार्थी नए विचारों को मौजूदा विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपना ज्ञान निर्मित करते हैं, शिक्षक को सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करना चाहिए

- कक्षा में सभी के लिए समावेशी वातावरण

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ)-2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत

- ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना

- यह सुनिश्चित करना कि सीखने की प्रक्रिया रटने की पद्धति से हट जाए

- पाठ्यचर्या को पाठ्यपुस्तक-केंद्रित रखने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध बनाना

- परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन में एकीकृत करना और

- देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर देखभाल संबंधी चिंताओं से प्रेरित पहचान को पोषित करना और उसे सर्वोपरि रखना।

एनसीएफ-2005 की मुख्य विशेषताएं

सीखना और ज्ञान

- सक्रिय शिक्षार्थी की प्रधानता: बाल-केंद्रित शिक्षाशास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ और सक्रिय भागीदारी को प्रधानता देना

- संदर्भ में शिक्षार्थी: बच्चे केवल ऐसे माहौल में ही सीखेंगे जहाँ उन्हें महसूस हो कि उनकी कद्र की जाती है। सीखना आनंददायक और संतुष्टिदायक होना चाहिए।

- विकास और अधिगम: पाठ्यक्रम समग्र प्रकृति का होना चाहिए ताकि सीखने और एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। शिक्षार्थियों के शारीरिक विकास के लिए उचित पोषण और शारीरिक व्यायाम आवश्यक है और यह संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए ताकि छात्रों में क्रिया और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझने की क्षमता हो।

- पाठ्यक्रम और अभ्यास का निहितार्थ: ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षण (शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं), अंतःक्रिया का मूल्य (सीखना पर्यावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है), सीखने के अनुभव को इस तरह से डिजाइन करना ताकि यह करके सीखने को बढ़ावा दे सके और इसमें पाठ्यक्रम नियोजन और आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र के लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए।

- ज्ञान और समझ: बच्चों में बुनियादी क्षमताएँ विकसित की जानी चाहिए जैसे भाषा, संबंध बनाना और बनाए रखना, और काम और क्रिया की क्षमताएँ। ज्ञान और अभ्यास - बुनाई, बढ़ईगीरी जैसे शिल्प और खेती व दृश्य कला जैसे व्यवसाय, ये ज्ञान के रूप व्यावहारिक प्रकृति के होते हैं। समझ के रूप, संदर्भ, ज्ञानमीमांसा। विभिन्न तथ्यों और अवधारणाओं के बीच अंतर्संबंध की संबंधपरक और सार्थक समझ।

- कुछ विकासात्मक विचार : विषय-वस्तु द्वारा प्रदान की गई इंद्रियों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ और प्राकृतिक पर्यावरण पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करना। ज्ञान को स्थापित करने और उसकी प्रासंगिकता एवं सार्थकता को समझने के लिए स्थानीय लोगों से जुड़ना। विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करना और ज्ञान की अंतर्संबंधता को सामने लाना। अन्वेषण की सार्थकता और खुलेपन तथा सत्य की अनंतिम प्रकृति को समझना। प्रश्नों को प्रोत्साहित करना और नए प्रश्नों की खोज के लिए जगह छोड़ना। कल्पनाशीलता का विकास करना और कल्पना एवं फंतासी को जीवित रखना।

पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल स्तर और मूल्यांकन

भाषा :

- एनसीएफ-2005 में 'त्रिभाषा सूत्र' पर जोर दिया गया

- हिंदी भाषी राज्य में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को भाषा-I माना जाता है, तथा आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को भाषा-II माना जाता है, किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा को भाषा-III माना जा सकता है।

- गैर-हिंदी भाषी राज्य में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को भाषा-I माना जाता है, हिंदी या अंग्रेजी को भाषा-II माना जाता है, आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को भाषा-III माना जाता है

- बहुभाषिकता को रणनीति के लिए एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए

- भाषा अधिग्रहण पर जोर

- साहित्य बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है

अंक शास्त्र :

- बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद लेना सीखें

- बच्चे सार्थक प्रश्न पूछते और हल करते हैं। गणित के सूत्र याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है हल करना सीखना

- बच्चों को गणित की मूल संरचना - अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और गणित की मूल अवधारणा को समझना चाहिए

- शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक बच्चे को इस विश्वास के साथ शामिल करें कि हर कोई गणित सीख सकता है

- बच्चों को गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के एक भाग के रूप में उपयोग करना चाहिए।

- गणित की कक्षा में गणितीय विषयवस्तु, प्रक्रिया और तर्क पर ज़ोर दिया जाता है। बच्चों को संबंधों को समझने, चीज़ों की संरचना को समझने और तर्क करने के लिए अमूर्तता का उपयोग करना चाहिए।

- एनसीएफ का मुख्य लक्ष्य बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणितीय बनाना है

- गणित का पाठ्यक्रम महत्वाकांक्षी और कुशल होना चाहिए। इसमें स्कूलों में गणित पढ़ाने के उच्चतर उद्देश्यों को शामिल किया जाना चाहिए।

विज्ञान

- विज्ञान शिक्षा को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें

- जिज्ञासा का पोषण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

- उच्च प्राथमिक स्तर पर तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना

- विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षकों को 'रचनावादी दृष्टिकोण' का उपयोग करना चाहिए

- संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुरूप अधिगम विज्ञान के उद्देश्य और उसके अनुप्रयोग, तथ्य और सिद्धांत

- विज्ञान पाठ्यक्रम को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सूचित किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी यह समझ सकें कि समय के साथ अवधारणा कैसे विकसित होती है।

- पाठ्यक्रम में ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग और भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्ति के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

सामाजिक विज्ञान

- उस समाज को समझना जिसमें शिक्षार्थी रहता है

- समानता, न्याय जैसे सामाजिक मूल्यों की सराहना करना

- समाज और राष्ट्र के सामने आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना

- मानवीय संबंधों में सामाजिक संपर्क के लिए कौशल विकसित करना

- समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में विकसित होना

- उच्च प्राथमिक स्तर पर - इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसी विषय-वस्तु

- माध्यमिक स्तर पर लैंगिक न्याय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे, धन, बैंकिंग, वाणिज्यिक मुद्दे और इतिहास जैसे आर्थिक पहलू।

कला शिक्षा:

- छात्रों को देश की समृद्ध परंपराओं से परिचित कराना ज़रूरी है। संगीत, नृत्य और रंगमंच आत्म-विकास में योगदान देते हैं, चाहे वह संज्ञानात्मक हो या सामाजिक।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा:

- बच्चों को फिटनेस की समग्र समझ प्रदान करना। मनोसामाजिक मुद्दों से निपटने के कौशल प्रदान करना। पाठ्यक्रम में खेलकूद को शामिल करना आवश्यक है।

शांति का अध्ययन

- शांति-उन्मुख पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में धैर्य और मन की पवित्रता के साथ सुनना, एकाग्रता, टीमवर्क में सहयोग, एक-दूसरे की सराहना, स्वीकृति और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसी गतिविधियाँ विकसित की जानी चाहिए।

कार्य और शिक्षा:

- कार्य-संबंधी शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम का एक घटक है, व्यावसायिक शिक्षा, शिल्प शिक्षा, विकसित कौशल, कार्य के माध्यम से मूल्य, कार्य-संबंधी दक्षताएँ

स्कूल और कक्षा का वातावरण

भौतिक वातावरण:

- कक्षा में पर्याप्त स्थान होना चाहिए जो मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण हो, तथा जिसमें बहुत सारा खुला स्थान हो, जिसमें छोटे-छोटे कोने, जानवर, फूल, पौधे और पेड़ आदि हों।

- कक्षा में पर्याप्त प्रकाश और पेयजल की सुविधा होनी चाहिए

- कक्षा में फर्नीचर, उपकरण और पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए

पोषणकारी एवं सक्षम वातावरण:

- स्कूलों में समानता, सामाजिक न्याय और विविधता के प्रति सम्मान के मूल्यों के साथ-साथ बच्चों की गरिमा और अधिकारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

- विद्यालयों को समतापूर्ण कक्षा वातावरण बनाने के महत्व के प्रति सचेत रहना चाहिए, जिसमें छात्रों को उनके लिंग, जाति, जनजाति, समुदाय आदि के आधार पर अवसरों से वंचित न किया जाए।

बच्चों की सक्रिय भागीदारी:

- छात्रों को सामुदायिक स्तर पर सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए

- लोकतंत्र और लोकतांत्रिक भागीदारी का सकारात्मक अनुभव स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रदान किया जाना चाहिए

अनुशासन और सहभागी प्रबंधन:

- शिक्षा संबंधी लेन-देन को लाभार्थी (शिक्षक) और लाभार्थी (छात्र) से प्रेरक, सुविधाप्रदाता और शिक्षार्थी की ओर स्थानांतरित करना होगा, जिनमें से सभी के पास यह सुनिश्चित करने के अधिकार और जिम्मेदारियां हैं कि शैक्षिक लेन-देन हो।

- बच्चों में आत्म-अनुशासन के मूल्य को विकसित करना, व्यवस्थित रूप से सीखने तथा उनकी रुचियों और क्षमता के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

- बच्चों को बाल परिषद में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

माता-पिता और समुदाय के लिए स्थान:

- स्कूलों को विभिन्न कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों को शामिल करना चाहिए तथा उनसे समुदाय के बारे में अपना ज्ञान साझा करने तथा सुधार की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहना चाहिए। इससे शिक्षकों को अपना पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी।

- विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए सहायक बनाने तथा अभिभावकों और स्थानीय स्तर की समितियों और पूर्व छात्र संघ के साथ विद्यालय के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए।

पाठ्यक्रम स्थल और शिक्षण संसाधन:

- विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में उपकरण, प्रयोगशालाएं, पुस्तकें, वैकल्पिक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण संसाधन, कंप्यूटर शिक्षा और पुस्तकालय उपलब्ध होने चाहिए।

शिक्षक स्वायत्तता और व्यावसायिक स्वतंत्रता:

- बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शिक्षण वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की स्वायत्तता आवश्यक है।

- शिक्षक और उनके प्रमुखों तथा प्रधानाचार्यों के बीच संबंध समानता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होने चाहिए तथा निर्णय संवाद और चर्चा के आधार पर होने चाहिए।

- शिक्षक के लिए उत्साहजनक माहौल होना चाहिए

चिंतन और योजना का समय:

- प्रतिदिन (कम से कम 45 मिनट) दिन की समीक्षा करें, अगले दिन के लिए बच्चों के नोट्स बनाएं, और अगले दिन के पाठ के लिए सामग्री व्यवस्थित करें।

- साप्ताहिक आधार पर (कम से कम दो/तीन घंटे) सीखने का जायजा लेना, प्रस्तावित गतिविधियों और परियोजना का विवरण तैयार करना, तथा आने वाले सप्ताह के लिए पाठ इकाइयों के समूह की योजना बनाना।

- अपने स्वयं के कार्य की समीक्षा करने के लिए एक महीने/अवधि के आधार पर (न्यूनतम एक दिन), बच्चों को सीखना

- वर्ष के आरंभ और अंत में स्कूल के लिए वार्षिक योजना तैयार करने हेतु दो या तीन दिन आवंटित किए जाने चाहिए।

व्यवस्थित सुधार

गुणवत्ता के प्रति चिंता:

- एनपीई-2005 विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देता है

- ज्ञान को सूचना समझने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। यह प्रवृत्ति विषयों को उच्च से निम्न स्तर पर स्थानांतरित करने को प्रोत्साहित करती है।

- बच्चों के सीखने के उपचार को पृथक से समग्र विकास की ओर स्थानांतरित किया गया

- पाठ्यक्रम का चयन बच्चों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिससे दृष्टिकोण में लचीलापन और विविधता सुनिश्चित हो सके।

- शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कक्षा शिक्षण और शिक्षक प्रशिक्षण दोनों के लिए किया जाना चाहिए

- पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक डिजाइन को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच अनुक्रमिक रूप से जोड़ा जाना चाहिए

पाठ्यक्रम नवीनीकरण के लिए शिक्षक शिक्षा:

- पाठ्यक्रम नवीनीकरण के प्रयास को सेवाकालीन शिक्षा और स्कूल-आधारित शिक्षक सहायता के एक सुविचारित व्यवस्थित कार्यक्रम द्वारा समर्थित किए जाने की आवश्यकता है।

- आत्म-चिंतन को शिक्षक शिक्षा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए

- शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षकों के लिए सामूहिक प्रशिक्षण

परीक्षा सुधार:

- कक्षा 10 और 12 के अंत में होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि पाठ-आधारित और प्रश्नोत्तरी प्रकार के प्रश्नों को प्रतिस्थापित किया जा सके जिससे छात्रों की चिंता और तनाव कम हो सके।

- प्रत्येक स्कूल को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) को लागू करना चाहिए, मुख्य रूप से शिक्षार्थियों के निदान, सुधार और संवर्द्धन के लिए।

- मूल्यांकन में लचीलापन - पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ओपन बुक परीक्षाएँ और बिना समय-सीमा वाली परीक्षाएँ शुरू की गई हैं। इन नवाचारों से परीक्षाओं का ध्यान स्मृति परीक्षण से हटकर व्याख्या, विश्लेषण और समस्या-समाधान कौशल जैसी उच्च-स्तरीय योग्यताओं के परीक्षण पर केंद्रित होने का लाभ मिलता।

- यदि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उसी स्कूल में प्रवेश प्राप्त बच्चों को आंतरिक स्कूल परीक्षा देने के लिए बोर्ड प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, तो दसवीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा वैकल्पिक होनी चाहिए।

- स्कूल छोड़ने की बोर्ड परीक्षाओं को प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा से अलग करने की आवश्यकता है

कार्य केन्द्रित शिक्षा:

- व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि छात्र व्यावसायिक कौशल का उपयोग करके अपनी आजीविका कमा सकें।

- अधिक आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तकनीकी स्कूल, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामीण विकास एजेंसियों आदि का विस्तार

- कैरियर परामर्श कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, जिससे बच्चे अपने भविष्य के व्यवसाय या आजीविका की दिशा में व्यवस्थित रूप से योजना बना सकें।

विचारों और प्रथाओं में नवाचार:

- पाठ्यपुस्तक का लेखन इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें शैक्षणिक और शोध संबंधी जानकारी, बच्चों के विकासात्मक स्तर की समझ, प्रभावी संचार कौशल और डिजाइनिंग शामिल हो।

- शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना चाहिए

- शिक्षकों को छात्रों को अपने नए विचारों को विकसित करने और उन्हें व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए

- शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए

नई साझेदारी:

- एनसीएफ-2005 शिक्षा में गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देता है।

- एनजीओ ने स्कूली शिक्षा के अभिनव मॉडल बनाने, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तक और पाठ्यचर्या सामग्री के विकास, सामुदायिक लामबंदी और वकालत में प्रमुख भूमिका निभाई है

- नागरिक समाज समूह की भूमिका शिक्षा को एक सार्वजनिक स्थान प्रदान करना और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के प्रति निराशा को दूर करना है।

- एससीईआरटी की भूमिका और कार्यों में न केवल विशुद्ध शैक्षणिक क्षेत्रों में बल्कि मनोवैज्ञानिक पहलुओं में भी सहायता प्रदान करना शामिल होना चाहिए।

- विश्वविद्यालयों और एससीईआरटी तथा डीआईईटी जैसे संस्थानों के बीच संस्थागत संबंधों की भी आवश्यकता है ताकि शिक्षक शिक्षा और सेवाकालीन प्रशिक्षण के उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों को मजबूत किया जा सके और साथ ही उनकी शोध क्षमताओं का विकास किया जा सके।

निष्कर्ष

एनसीएफ-2005 स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा है - बिना बोझ के सीखना

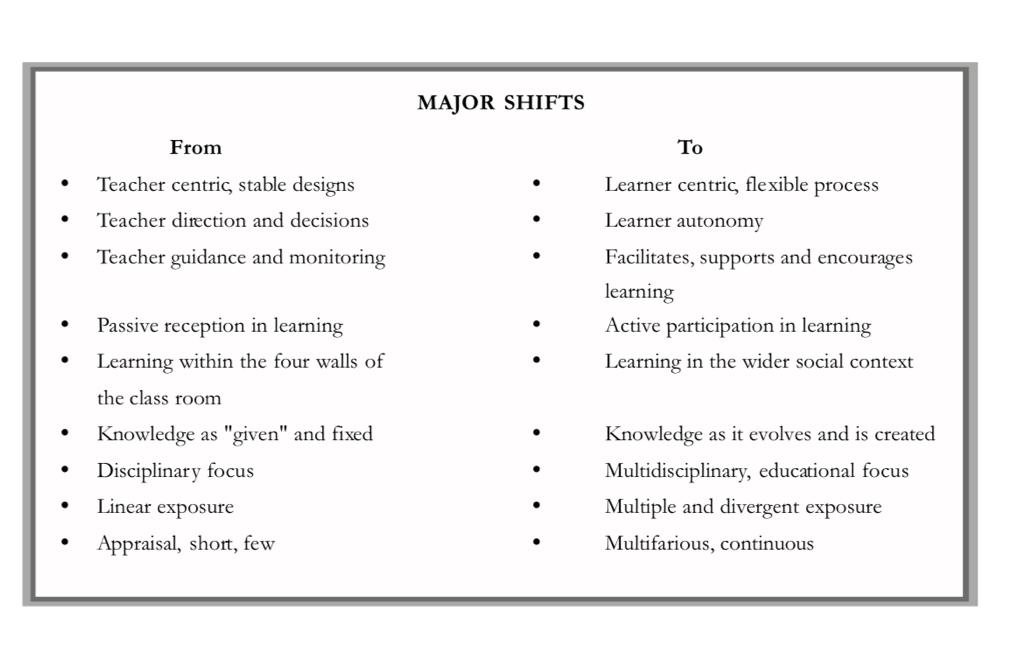

- यह छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है

- यह एक लचीले, शिक्षार्थी-केंद्रित पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करता है जो आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है

- यह स्कूल स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत पर जोर देता है

- एनसीएफ-2005 का उद्देश्य एक आनंदमय और तनाव-मुक्त शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना, रटंत याद करने की प्रवृत्ति और परीक्षा-उन्मुख शिक्षण को कम करना है।

- यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है

0 Comments